Mediathek // Der erste Orchesterdirektor des Philharmonischen Orchesters

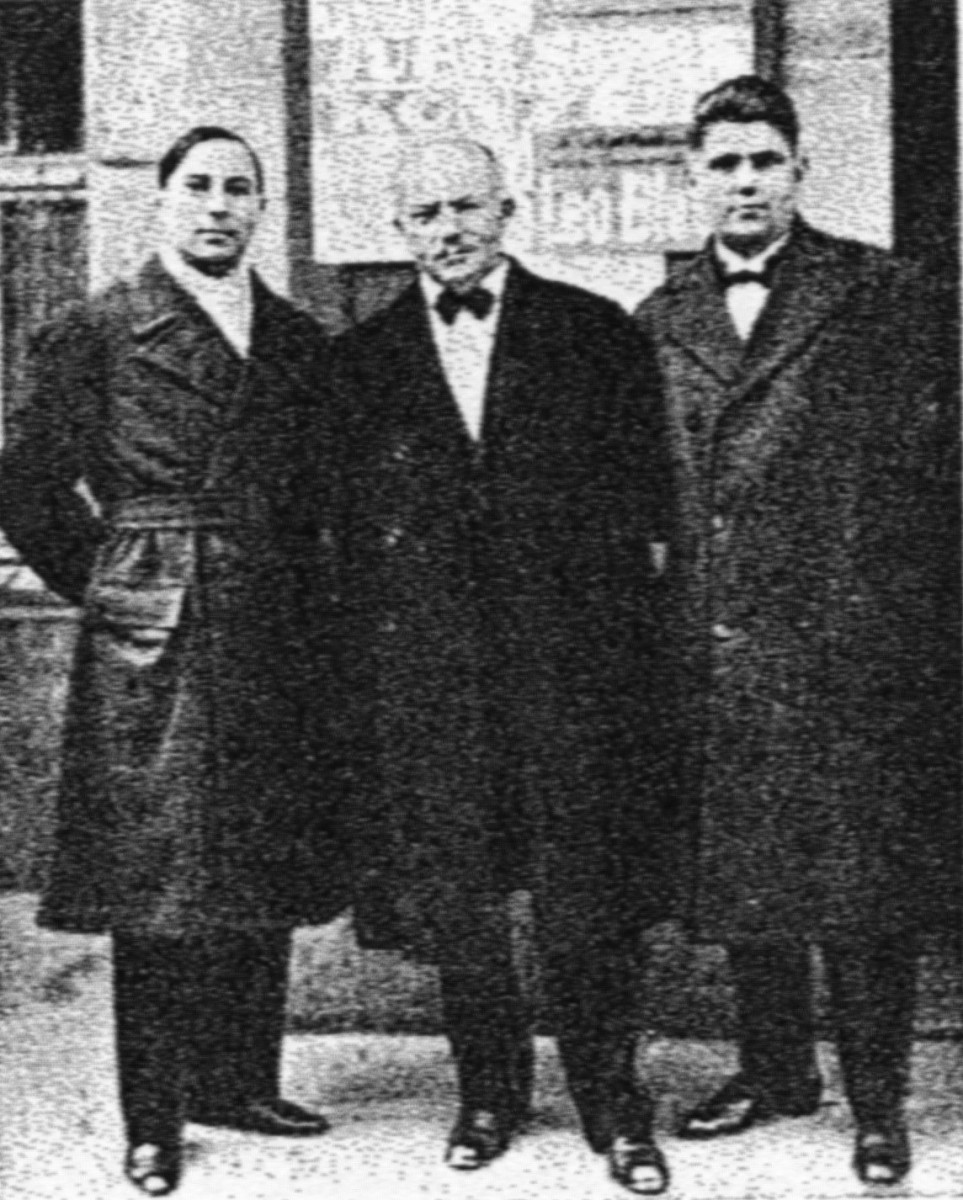

Erinnerung an Josef Leimeister, erster Orchesterdirektor des Philharmonischen Orchesters Stuttgart

Stuttgart im Herbst 1924: Das von Gregor von Akimoff gerade erst aus der Taufe gehobene „Philharmonische Orchester“ benötigt für seine zahlreichen organisatorischen Belange dringend eine Direktion. Dem Ruf auf diesen Posten folgt ein ehemaliger Musiker der Berliner Staatsoper, Josef Leimeister. Der gebürtige Würzburger, Jahrgang 1881, ist studierter Hornist und lehrte zeitweise am Konservatorium in Frankfurt. Als geschicktem Organisator mit besten Kontakten in die Reichshauptstadt gelingt es Leimeister binnen kürzester Zeit, das Orchester durch Gastspiele und Einladungen namhafter Dirigenten wie Leo Blech zu einer festen Größe im Musikleben der Stadt und darüber hinaus zu machen. Durch die von Leimeister begleitete Kooperation mit dem noch jungen Rundfunk in Stuttgart (die SÜRAG verfügte über kein eigenes Orchester) ist zudem eine erste, regelmäßige Teilfinanzierung für den Klangkörper gesichert. Mit dem Engagement des Dirigenten Emil Kahn 1925 als ständigen Kapellmeister gewinnt Leimeister für die kommenden acht Jahre zudem einen hervorragenden Dirigenten, der die Philharmoniker mit viel Einfühlungsvermögen und technischem Können an anspruchsvollstes Repertoire heranführt. Wichtige Akzente werden gesetzt u. a. mit Ur- und Erstaufführungen zeitgenössischer Musik und speziellen Vermittlungsreihen für Kinder- und Jugendliche, neben Jugendkonzerten auch mit Erklär-Formaten im Radio. Immer wieder steht Leimeister seinem Orchester auch selbst als Dirigent vor, zudem leitet er die Kurkonzerte in Bad Mergentheim anfangs noch selbst. Unter seiner Direktion kommen Berühmtheiten der Musikwelt wie Felix Weingartner, Fritz Kreisler, Hans Knappertsbusch oder Carl Schuricht nach Stuttgart.

Als 1933 die Nationalsozialisten an die Macht kommen, ändert sich die Lage für Leimeister schlagartig. Sein Orchester wird geteilt, der größte Teil der Musiker wird für ein neues, eigenes Rundfunkorchester der SÜRAG abgezogen und gleichzeitig entlässt man – gegen den Willen Leimeisters – sämtliche jüdischen und politisch unliebsamen Musiker fristlos. Dabei stellen die neuen Machthaber auch fest, dass man sich Leimeisters Linientreue nicht sicher sein kann und setzen ihn ab April 1933 für mehrere Wochen im Katharinenhospital in „Schutzhaft“, welche sogar nachträglich um einige Wochen verlängert wurde. Nach seiner Haftentlassung musste Leimeister den abgeteilten Rest des Orchesters neu firmieren und aufstocken und wurde für die kommenden Jahre zum Geschäftsführer des nun neubenannten „Landesorchester Gau Württemberg-Hohenzollern“ ernannt. Auch dies unter dem Misstrauen der Nationalsozialisten, denn diese stellen in einer Beurteilung fest, dass es tatsächlich politische Bedenken gegen Leimeister gibt. Jedoch sei seine künftige Stellung als nicht zu gewichtig und hoch einzuschätzen und man würde ihm den Posten des Geschäftsführers wieder anvertrauen, allerdings unter Beobachtung. Diese Beobachtungen waren sicherlich in Kenntnis der freundschaftlichen Verbindung Leimeisters und des jüdischen Dirigent Emil Kahn sowie dem Einsatz für die jüdischen Musiker des Orchesters 1933 aus Sicht der Nationalsozialisten nicht ganz unbegründet. Dennoch gelang es Leimeister in den folgenden sechs Jahren mehr oder weniger störungsfrei seiner Arbeit nachzugehen.

Im Juli 1939 wurde Leimeister dann plötzlich unter dem Vorwurf der Unterschlagung von Einnahmen und seinem Kontakt zum jüdischen Kapellmeister Emil Kahn als Geschäftsführer fristlos entlassen, dabei waren den Nationalsozialisten belastende Briefe in die Hände gefallen: Tatsächlich hatte Leimeister Emil Kahn eine Wiederanstellung in Aussicht gestellt, in Anbetracht des verhängten Berufsverbots ein gefährlicher Freundschaftsbeweis. Der Fall wurde bis zum Präsidenten der Reichsmusikkammer in Berlin weitergeleitet, von dort wurde umgehend eine Untersuchung durch die Reichskulturkammer in Stuttgart beordert, deren Konsequenzen sich Leimeister jedoch am 26. Juli entzog, im Bericht des Landesleiters der Reichsmusikkammer, Dr. Schellack, heißt es lapidar „Leimeister ist nach seinem Ausscheiden durch Freitod aus dem Leben gegangen“. In heutiger Kenntnis der Umstände ein Euphemismus, Leimeister wird aus Furcht vor der Verurteilung durch die Nationalsozialisten den für ihn annehmbareren Ausweg gewählt haben.

Bis zu seinem Tode wohnte Leimeister mit seiner Frau Elisabeth in der Damaschkestraße 49, heute Erzbergerstraße in Stuttgart-Nord. Die idyllischen Sandsteinhäuser unterhalb des Weißenhof waren durch den genossenschaftlichen Bau- und Heimstättenverein gerade erst fertiggestellt worden, Leimeister und seine Frau waren Genossenschaftsmitglieder, ebenso wie der Landesleiter der Reichsmusikkammer Dr. Schellack. Von der Geschäftsstelle der Philharmoniker im Mittnachtbau aus erreichte Leimeister mit der Straßenbahn in nur wenigen Minuten sein Heim. Von dort reicht der Blick über Stuttgart und bis in das Remstal. Die Siedlung unterhalb des Weißenhof/Schönblick ist bis heute ein kleines Paradies in Mitten der Stuttgarter Hektik, möge es Josef Leimeister vergönnt gewesen sein, die letzten Tage seines Lebens in diesem Refugium verbracht zu haben. Nach seinem Tod wurde er am Pragfriedhof eingeäschert, seine Urne wurde nach Frankfurt am Main verbracht. Elisabeth Leimeister lebte noch bis 1953 unterhalb des Weißenhof und zog danach nach Frankfurt.

Mozart: Zauberflöten Ouvertüre, Dirigent: Josef Leimeister, Philharmonisches Orchester Stuttgart, 1930, Festsaal der Liederhalle

Recherche: Marcus Caratelli; Quellen: Hauptstaatsarchiv Ludwigsburg, Stadtarchiv Stuttgart, Archiv Stuttgarter Philharmoniker, Deutsches Rundfunkarchiv, Archiv Bau- und Heimstättenverein Stuttgart